Highlight

Focus on: Pioneer DJ DJM-V10

2021.12.16

Craft Your Sound

〈Pioneer DJ〉のDJM-V10は、CDJやターンテーブルだけでなく、サンプラーやシンセサイザーなどの多様な音源を取り入れても、繊細な調整・加工を可能にすることで、独創的なサウンドを実現する革新的なDJミキサー。

またDJM-V10では、〈Pioneer DJ〉がブランドとして目指す音質を“大音量でも心地よくいつまでも踊り続けていられるような音質” と再定義。

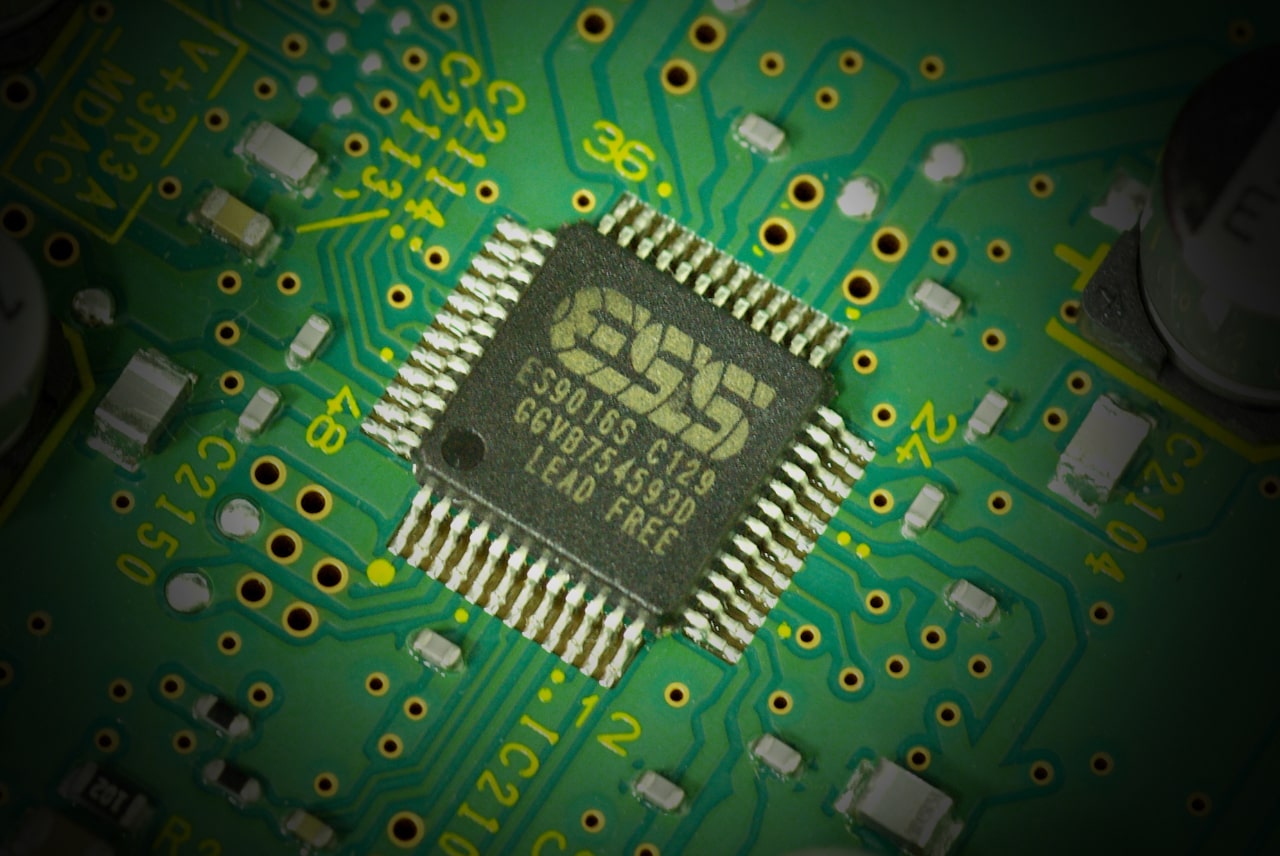

目標に合わせてパーツの再選定など細部までに渡ってチューニングが施されており、本モデルでは、スタジオクオリティの 96kHz/64bitミキシングDSP処理と、MASTER出力部/BOOTH出力部に〈ESS Technology〉社製32bit高音質D/Aコンバーターを採用し、チャンネル入力部には 32bit高音質A/Dコンバーターを搭載し、引き締まった低域、臨場感溢れる中域、高解像度な高域による、陶酔感を呼び起こすクラブサウンドを実現。その他の音質パーツについても最適化が成されており、業務用のデジタル音声出力のAES/EBU端子を搭載したことで、大規模な会場においても音声を劣化することなく届けることが可能となっている。

そして、〈Pioneer DJ〉のDJMシリーズ初、DJM-V10のために新規開発された“4バンドEQ”を搭載。HI〜HI MID〜LOW MID〜LOWと各帯域を細部までコントロールできるため、より繊細なミックスを行うことができるほか、各チャンネルに搭載された “Compressor” では、ツマミでの音圧調整によって、年代やジャンルによってミキシングやマスタリングの状態が異なる音源をより自然にミックスすることができるようになっている。

さらに楽器的なコントロールを可能にするため、“MASTER ISOLATOR”を再設計して搭載。各バンドの中心周波数、次数、ブースト/カット量が最適化されたことで、楽曲や音源を組み合わせて作り出したひとつのサウンドを大きなノブでダイナミックに変化させることができる。

エフェクト面では、LPF(LOW PASS FILTER)とHPF(HIGH PASS FILTER)の切り替えが可能な“FILTER”専用のノブを各チャンネルに搭載したことで、確実な操作で大胆かつ繊細に音を変化させることも可能に。さらに“SEND”ノブも搭載されたことにより、各チャンネルの音を本機内蔵のDELAY、REVERB、DUB ECHOや、外部に接続されたギターペダルなどのエフェクターへ送ることで、様々な音響効果を駆使した独創的なパフォーマンスを実現することができる。

音楽に同期した音響効果を与えることができる14種類の“BEAT FX”には、原音に煌びやかな効果を加える“SHIMMER”が新たに追加。ヴォーカルやシンセサイザーなどの音源にハーモニー溢れる輝きを加え、個性的な音色を作り出すことができる。

また、各チャンネルに搭載されたBEAT FX ASSIGNボタンで、エフェクトを掛けたい音源を直感的に選択することも可能に。そして各エフェクトに最適化されたパラメーターをタッチディスプレイに表示することで、より素早く滑らかなエフェクトの操作も行える仕様となっている。

モニター面では、ヘッドホンCUEボタン、音量ノブ、MIXバランスノブを2系統搭載。完全独立の2つのヘッドホンセクションによって、複数のDJが交互に曲をかけるBack to Backスタイルにおけるモニタリングをより快適に行うことができる。ブースモニターのレベルツマミ部分には、HIとLOWの2バンドBooth EQが新たに搭載されたため、よりフロアとDJブース内の音響バランスを近付けての快適なモニタリング環境を構築することが可能となっている。

そして従来のモデルと同様に、rekordbox、TRAKTOR PRO3(*1)、Serato DJ Pro(*2)を使用してDJプレイができるほか、各ソフトウェアのDVS機能にも対応。さらに、チャンネルフェーダーなどの操作子のポジション情報を〈TC Supply〉社の「ShowKontrol」に送ることで、DJブースとFront of Houseとのコミュニケーションを可能にし、音とヴィジュアルの連携を安心して演出でき、聴衆をより魅了するショーを創り上げることもできる。

※1 最新版のTRAKTOR PRO 3については Native Instrument社のサイトをご確認ください。TRAKTOR PRO 3を使用するためには、別途ライセンスを購入する必要があります。

※2 最新版のSerato DJ Proについては Serato社のサイトをご確認ください。 Serato DJ Proを使用するためには、別途ライセンスを購入する必要があります。

Artist Recommendation (A-Z)

Albino Sound

最初に触った時からDJミキサーというよりもパフォーマンスミキサーとしてのポテンシャルをかなり感じました。Pioneer DJのミキサーシリーズは、フェーダーの感覚やエフェクト類などライヴ感を尊重した設計ですが、ライヴパフォーマンス用途としては充分ではありませんでした。そういったところを吹っ飛ばして、かつプレイに神経を集中させてくれるのがDJM-V10の魅力だと思います。

CMT

ロングセットで使用しました。あらゆる点で痒い所に手が届きまくるので集中力を切らすことなく物語を描き切ることが出来ました。新機能のCompressor、進化した4 BAND EQ、MASTER ISOLATOR等でさらに重層的に音をシェイプ出来るようになったのは大きく、新旧あらゆる音源を自分のスタイルでプレイ出来ます。音源の再マスタリングにも威力を発揮するだろうし制作やライブセットでも使用してみたいです。

DJ NOBU

V10は最近現場でよくチョイスするようになりました。例えば、一般的にDJから人気の素晴らしいミキサーとの相性がよくなかった現場や出音が暴れがちな時にV10を使うと驚くほどまとまり、フロアの滞在時間を長くさせたりしてくれます。ミックスする時にフェーダーだけでなくローパスフィルターを併用すると綺麗なレイヤーでトラック同士を混ぜる事が出来る優秀な現場第一主義な名機です。

DJ No Guarantee (CYK)

あらゆるタイプのサウンドシステムにマッチしそうなクリアでタイトな出音にまずビックリですし、音を操る新機能が豊富なのにも関わらず、世界的スタンダードなPioneer DJ Mixerの操作感を残した完全上位互換。時に繊細さ、時にダイナミックさを表現したい僕たちCYK 4人にとっては、6chというところも含め、早くも使用がマストになった機材です。

DJ Sodayama

個人的に機材の触り心地を重視しているので、フェーダーの動きが滑らかになって嬉しいです。内蔵エフェクトも充実していてミキサー上で複数のエフェクトをかけることができるので、パラメーターをしっかりと設定をした上でライブセットで使う方が、ミキサーのポテンシャルを大いに引き出せると思います。また『Rainbow Disco Club』でGonnoくんとB2Bをした際にも使用をしましたが、ヘッドフォンセクションが2つあるので立ち位置を入れ替わらずに、お互いが余裕を持って3チャンネルずつを使うことができ、B2Bにも向いていると思いました。

DJ YAZI

4 BAND EQも好印象ですが、MASTER ISOLATORを合わせて使うことで、LOWをミックスしていく時に細部までバランスの調整ができるという点が特に気に入っています。EQだけでは掴むことのできないプレイ中の微妙な押し引きの感覚を、アイソレーターを少し触るだけで掴めるというのは、これまでのDJミキサーにありそうで無かったことなので非常に嬉しいです。今でも既に楽しんで使っていますが、今後はもっとCompressorと豊富なエフェクト類も使い込んでいきたいと思います。

Gonno

V10は音質が真面目で素直なので、DJ以外でもGonno & Masumuraのライブでは僕サイドのオーディオIO兼ミキサーとして使用しています。

hara

NXSシリーズはブロックを積み上げていく感覚ですが、V10は粘土を触っている様な自由度で全く違うテンションだと感じました。繊細なEQと出音の素直さで使うプレイヤーによって印象が変わりそうなDJミキサー。新旧各国ジャンルレスで繋ぐ自分の様なスタイルのDJには各チャンネルにコンプがあるのは嬉しい仕様です。

Haruka

ツマミやボタンが沢山あるので一見すると複雑そうに見えますが、実際に触ってみると、デザイン的に視認性が高くてプレイがしやすく、フェーダーの重さも凄く良いなと思いました。MASTER ISOLATORをよく使うのですが、サチュレーションを効かせるタイプのアイソレーターよりもクリアな切れ方をするので使っていて気持ち良いです。出音がクリアで安定しているのはもちろん、4 BAND EQやISOLATORのパラメータなど、全体的に音に対しての余計な脚色が無いのが素晴らしいと思います。

HIROSHI WATANABE aka KAITO

V10を会場で使用させてもらい、何より率直に感じるのは出音の良さで、各チャンネルにより多くの音を立ち上げても飽和しにくい感じ、混ざった時の感じがよりクリーン。DJのみならず、ライブパフォーマンスにもかなり適したミキシングが、多彩なエフェクト処理を使うことで可能になる。6チャンネルある意味は触れてみれば納得する筈。一見見落とすのだけど、その為に各チャンネルにCompressorまで装備されているのが素晴らしいです。

Kei Sugano (Dazzle Drums)

DJM-V10の特に嬉しかった機能は各チャンネルにCompressorが付いていること。最近はDJセットにRoland TR-8Sを追加してオリジナルのビートトラックをミックスしていますが、リリースされているマスタリングを施された楽曲にハードウェアの音を混ぜると音圧の差が顕著で出音のバランスが難しいことが多いです。けれどもV10ならリズムマシンのchにCompressorを掛ければ解決します。また慣れ親しんだBeat FXセクションに加え、新たに追加されたSEND FXセクションは魅力的で、今後使い込みたいミキサーです。

KEN ISHII

自分のセットでは弄れるところはほぼ全て弄りながらながらプレイしているのですが、中でも機能が向上したハイテクなBEAT FXとオールドスクールなSEND FXとを異なるチャンネルで組み合わせ、さらに4バンドのEQ、独立したフィルターを合わせるなどして、V10上で無限の音変化を作り出すことができるのが楽しいです。各チャンネルにCompressorが付いているのも、音圧が低めのクラシックスやヴァイナル音源を今のデジタル音源の音圧に合わせてプレイする時に役立ちますね。そしてこれだけ色々なことができるので、異なる種類の機材を組み合わせたライブセットでも使わせてもらいました。とてもクリエイティブに使えるDJミキサーだと言えると思います。あと一つとても便利なのが、ヘッドホンのモニタリングが完全独立2系統になったこと。先日のストリームでQ’HEYくんとBack 2 Backをしたのですが、お互いが常に自分の音を別々にモニタリングできるという環境はこれまでのDJ経験で初めてで、二人が交互にプレイするというよりは同時にセッションしているような感覚が生まれ、セット内容的にも一つ上の段階に行ったような気がしました。これからのBack 2 Back用のミキサーはV10一択でしょう!

Kotsu (CYK)

4バンドのイコライジングがかなり嬉しいポイントで、より繊細なミックスが可能になった反面、アグレッシブさも自分のスタイルの一つなのでアイソレーターでロータリーミキサーを使用するかのような大胆なプレイが可能になっているのがとても気に入ってます!

Koyas

DAWとマシンを組み合わせたライブセットにV10を組み込みました。ラップトップとUSB1本で接続できるのでセッティングは意外とシンプルです。好きなのはSENDで使う内蔵エフェクト。PA卓の内蔵エフェクトをDJ用にアレンジした感じで、卓を演奏している操作感が楽しいです。4 BAND EQとCompressorを使うと機材同士の音も馴染ませやすく、DAW+MIDIコントローラーとは異次元のミックス感覚でした。

Mars89

レゾナンス調節のできるフィルターや各チャンネル個別にかけられるコンプレッサーなど、良い点はいくつもありますが、特筆すべきは間違いなくバックライトです。上品なスカーレット色に光るライトは、暗いダンスフロアの神聖な雰囲気を破壊せず、視神経を通じてDJに深刻な頭痛を与えたりもしません。このライティングが今後の音楽機材の基準となるべきだと思います。

MAYUDEPTH

Contact、SPREAD、『Rainbow Disco Club』で使用しました。DJM-V10で私が特に気に入っているのはロータリーミキサーのようなMASTER ISOLATOR。4バンドのEQで丁寧に音を調整できてかつ大きめのノブで直感的にアレンジを表現する事ができます。振り切っても出音が自然で綺麗なのでフィルターと重ねたり、これがある事でより演奏的というか自由度が高くなっている点でも使っていて面白いミキサーです。今後も機会があればどんどん触って開発者の思いが詰まった凄いマシンの奥行きを確かめていきたいです。

MONKEY TIMERS (DISKO KLUBB)

CDJ-3000と同じくContactで使用しましたが、まずツマミ、フェーダーがとにかくスムース。多機能な部分はまだまだ使いこなせていないのが現状ですので、これからもっと使用していくうちにアップデートを感じられるのかなと思います。

Naoki Takebayashi (CYK)

大きな会場でも良い音質で聴けるため、僕らCYK の「踊り続けさせたい」という気持ちに寄り添ってくれています。

Nagi (Dazzle Drums)

DJM-V10を使う利点は複数あります。まずはヘッドフォンcueが2回路なので通常2人でのBack to Back体制の自分達には非常に便利。またPioneer DJのミキサーを使用時はアイソレーターを追加することが多いですが、V10にはMULTI I/Oが追加されたのでミキサー内のエフェクター回路を経由せずにアイソレーターのoutをMasterに戻すことができます。そして各chの4 Band EQはダンスクラシックスから最新のトラックまで対応可能なキレのよさ。これまで4 Band EQはテクノのDJ向きという認識でしたが、V10ならハウス/クロスオーヴァーのDJでも楽しく活用できると感じました。

Nari (CYK)

僕らCYKのために作られたんじゃないかと思うくらい、ピッタリなミキサーです。複数人でのプレイスタイルを、より自由に快適にさせてくれるモニタリングの機能だったり、個人的には3バンドのマスターアイソレーターでDJによりダイナミックさを持たせられるのが好きです。

Okadada

4バンドのEQにアイソレーター、多重エフェクトにコンプレッサーまで、とにかく多機能ながら出音はあくまでシンプルな印象で、それはつまり使用者それぞれの出したい音に自分で近づいていける、DJが信用されてるミキサーという印象です。多機能に振り回されないように要注意。

Romy Mats

発売されて以降、僕が主催しているパーティー『解体新書』のメインフロアではDJM-V10を必ず使用しています。まずは何より、程良い重さのチャンネルフェーダー、4 BAND EQ、MASTER ISOLATOR、Compressorだけでも、手元の動作とイメージが直結したミキシングができるのがV10の魅力です。また、4つの調整ノブで多彩かつ繊細に音を変化させることができるSEND FXも多用しています。DUB ECHOとREVERBを使用することが多いのですが、TIMEとTONEのノブで効き具合を微調整している時のライブ感は、V10でしか有り得ない感覚です。

Seiho

「先週から医者になったんだよ。」と幼馴染の彼が、大きな本を重たそうに持ちながら話しかけてきた。 「そんなに勉強したんだね、すごいね!」と伝えると、嬉しそうに彼は「この医学書はまだ読んでないんだ。でも医者になる為に買ったんだよ。右手が折れそうに重たいけど、この重みが今まさに医者になっていってる実感を与えてくれてるよ。」と教えてくれた。 DJには免許が無くて本当によかった。

SEKITOVA

なによりも特性の向上。ビジュアルの変化にも現れているように、よりシンプルかつナチュラルな志向になり、時にコントロールが難しい面もありますが、それだけこのミキサーに命が宿った証拠だとも感じます。DJとV10のエナジーが共鳴する時、フロアには得体の知れない何かが生まれるでしょう。

Shhhhh

4バンドのEQと日本車のハンドルみたいなツマミの滑らかさで、自分の出したい領域がより出しやすくなりました。一つのDJセット全体が自分の曲というような感覚を覚えるまで操れるようになったと思います。

Takaaki Itoh

2曲〜3曲をレイヤーして一つの音にするDJスタイルでして、EQが4バンドになってさらに細かく各チャンネルの帯域を操作調整してミックスできるようになりました。表現の幅が広がります。またゲイン調整が以前のモデルよりスムーズに変わる印象で、突然音量が上がって膨らむところがなく、ストレス無く出来るようになったと思います。

Wata Igarashi

4 Band EQ、MASTER ISOLATOR、モニターのBooth EQ、ヘッドホン二系統など、現場で重宝する機能がこれまでのPioneer DJのミキサーに比べてかなりパワーアップしていながら、初めて触ってもすぐに親しめるし(←ここ大切)、楽しいです。つまみやフェーダーの感触も良いです。

Yoshinori Hayashi

未来都市に迷い込んだ。と錯覚するかの様な先鋭的フォルム。各チャンネルに搭載されたCompressorは90年代の楽曲を多くプレイするHayashiにとって嬉しい限りです。V10自体が持つ機動性はそのままに、新しく開発されたと聞く4 BAND EQは繊細でMIXの更なる発想を掻き立てられます。間違えない。

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

とにかく音が綺麗に、すっきり出る感じなのが最高です。4バンドのEQでより繊細に音色をコントロールしながらMIX出来る様になったのも嬉しい。それだけではなく、恐ろしい程のスペックを備えたMIXERなので、是非とも使いこなせる様になりたいですね。

7e (SLICK)

何と言っても出音の繊細な美しさが素晴らしいです。V10を入れるだけで現場の音がグレードアップするのが誰の耳にもわかります。エフェクターを掛けるチャンネルが光るボタンになって、以前よりもわかりやすくなったのも嬉しい。フィルターとSEND FX機能でエフェクトを掛けることもできるので、使う人によって様々なパフォーマンスができるようになったと思います。

Featured Articles