Report

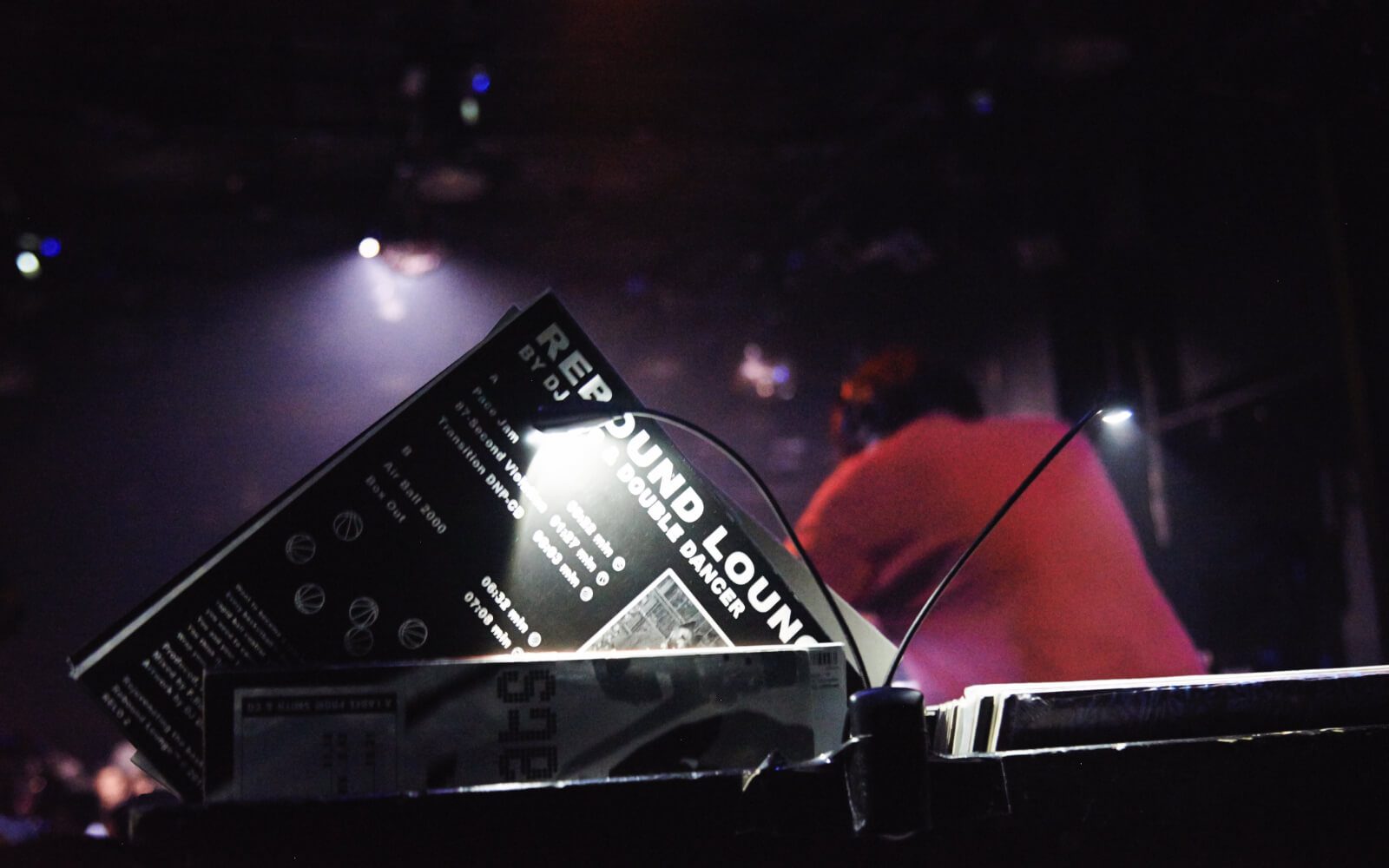

UNIT 14th Anniversary okadada – Open to Last –

- 2018.09.29 (Sat) @ UNIT

Photo : Asami UchidaText : Hiromi Matsubara

2018.10.18

一晩の濃密な対話

開演を告げるTempelhof & Gigi Mashinの“Corner Song”が空のフロアを満たし終える頃には、ついさっきまで会場外で待ち侘びていた人が意気揚々と流れ込んできていた。程無くして、代官山UNITのフロアを埋め尽くして、バーエリアまで溢れる数の人が集っていた。加えて、階下のSaloonには煙草とお酒を手に談笑をする人、久々に販売されたokadadaロゴTシャツを購入する人、エネルギーチャージとばかりにカレーを食べる人。どこを切り取っても、この長い一夜に対しての期待値の高さを窺い知ることができた。そして、その全てに対峙するステージ上のひとり、okadada。東京では初めてのOpen to Lastのロングセット。全てのフロアに彼のプレイが流れていて、彼の目から見えていた人も、時として見えていなかった人も、第一にプレイの動向を気に掛けていた。思い切って言い換えれば、“虜にしていた”んだと思う。僕も鳥肌が立った瞬間がいくつもあった。

DJは水物 ── 仮に、間違いなく盛り上がるだろうとトラックリストを組んだセットを10回やって、10回とも盛り上がる訳ではない(むしろ期待を外れる方が多い)ことは大前提として、飽きの来ないロングセットにおいての抑揚には、スリリングにグルーヴを保ち続けることの方が重要であるように感じられた。

okadadaは今回の『Open to Last』に向けての事前インタヴューで「自分はその意味でコミニュケーション型というか。しゃべってるみたいにDJしてる感じがしますね。話のネタはたくさんあるんやけど、言ってることは全部いっしょなんやでっていう。まぁ、それが他人にどう思われてるかはわからないっすね」と言っていたが、僕自身は今回、okadadaのロングセットを体感して、DJ側の目線にはなってしまうが、あらかじめ“ここからは〇〇ゾーンに”というようにして、総プレイ時間をいくつかに割って逆算して考えるのでもなく、分かり易いターニングポイントを作るフロアバンガーを投下するためのお膳立てに撤するのでもないなと確かに思った。何せ、okadadaのロングセットは対話のような感覚で流れていくのだから。出だしのビルドアップは特に重要とはいえ、どんなに序盤であろうと何時でも瞬間的に心奪う何かが飛び出しそうな雰囲気を醸し出し続ける必要はあって、それに付帯した裏を返せば、どんなに終盤とはいえ新旧名曲尽くしになってしまわないようにすることが見事な着地 ── 考えるべきは決してこれだけではないが、多幸感のある曲が必ず最後に相応しい訳ではないのと同様に、BPMの遅い曲が必ずビルドアップに相応しい訳ではないのであって、フロアは往々にしてDJの思い通りにできるものではない。この日のokadadaは、序盤はトライバル系のトラックに絞りながら、パーカッションで繋ぐ時もあれば、メロディーのキーでも繋いでいて、それは見事なビルドアップだったし、期待感をさらに煽るという意味でスリリングでもあった。どこまで想定内だったかは分からないが、早い時間からBPMを上げていったのも英断だった。しかしそれも、1時〜2時頃のフロアが3時、4時に向かって明らかにトランス状態に入っていったのを見なければ言い切れないことだった。フロアと会話をするようにプレイしながら、隅から隅まで気を配りながら、手元の曲が最も輝くに相応しい瞬間を見極める必要だってあって、その為には、エゴを精度高くコントロールしながら自身の世界へと引き込んでいくバランス感も求められてくる。それ以前には、そのためのプランニングが必要……と、ここで色々と言ってしまうのはとても簡単なんだけれども、それはもはや経験値の領域に入ってきているし、okadadaはみんなの想像を遥かに超える数の想定をして、反芻して、あらゆる策を準備して、たまに気楽になってみて、セットへの集中力と体力を練り上げていて。DJの苦労はなかなか伝わりづらいけど、音を止める瞬間まで直感と思索を擦り合わせていて、擦って出たその粒子全てを快感的な音に注ぎ込んでいってると思うと……。あんまり考え過ぎるとフロアで足が止まってしまいそうだけど、それは本当に良くない。一番はまず楽しまないと。

前述した、あらかじめ時間配分に基づいてセクション分けをし過ぎないという点で、okadadaのロングセットは楽曲の細かなテイストの散らし方も丁寧だった。音数を徐々に増やしたり減らしたり、キーの或る一点を頼りに一気にムードをハウスフィーリングに引き上げたり。楽曲がある年代のものに固まっていることもなく、意識的に小刻みな展開を作りながら、瞬間的に相応しいものを選択して常に横断を試みていた。連続体の紡ぎ方としてそれは、大きな八の字を描きながらも、八の字自体を回転させて、十六点アステリスクを生み出してしまうような纏まりと衝撃すら感じられた。化学反応、って言うのは在り来たりな言葉かもしれないが、自分のことを「散々いろんなジャンル食べ散らかした」など、「飽き性」などと言うokadadaらしい、美しい無秩序を見るようなミックスだった。

またこの日、多くの人と「UNITは出音が綺麗だね」というような言葉を交わしたが、それは“okadadaがUNITのサウンドシステムを使いこなしている”という賛辞にもなり得ると思っている。確かにokadadaは、UNITにインストールされているサウンドシステムの基本的に高い音のクオリティと高い出力を味方に付けていたし、そのためにokadadaがこの日のPAを務めたNaoya Tokunou(得能直也)と綿密な打ち合わせとサウンドチェックをしたことは一曲一曲、一音一音に足跡として刻まれていたように感じた。フロアに長時間滞在していても疲労感は少なく、ドリンクやお手洗いのために一度出たとしてもまた戻りたくなる、余裕のある音の密度だった。

選曲、構成、感覚、音量、そして最後になってしまったが、プレイの抑揚と楽曲のムードにぴたりと合った職人的なMachidaのライティング、ロングセットを楽しんで過ごすのに欠かすことのできない要素の全てが高いレヴェルで揃っていた一夜だった。1人で数百人もの人を躍らせるokadadaを目の当たりにした僕は、お酒が入った勢いで何人かに「これは若手DJにとっては夢がありますね!」と言っていた。いや、本当に夢があった。並大抵ではないけど。DJという在り方が本質的に認知されていない日本で、okadadaのような存在が、世代の引き上げも含めて、何かを切り拓いていく予感がした。