Highlight

Flying Lotus 輪廻転生のための、ジャズとビートミュージック

2015.1.26

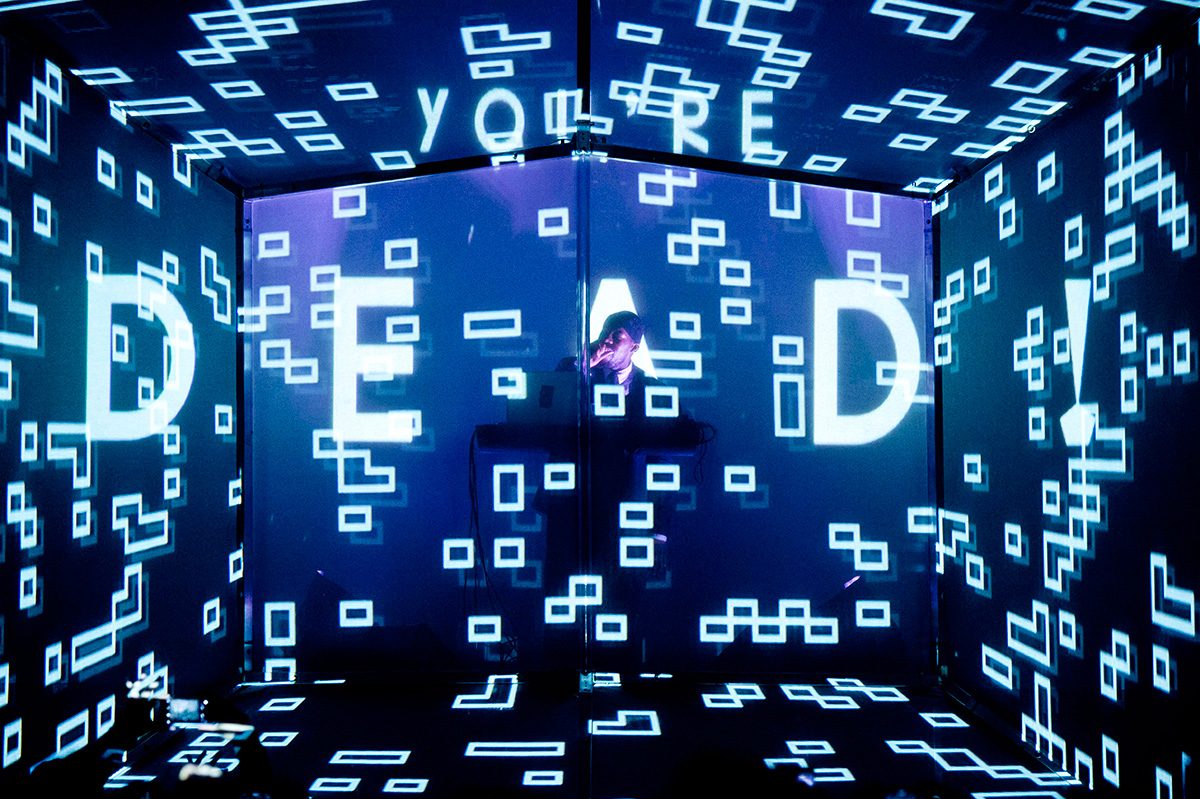

You’re Dead……

始まりの合言葉はこれだ。Flying Lotusは、映画やアニメに登場する死神を模したようなきっちりとしたスーツに、目の部分が光るマスクをまとって登場し、そのまま2つのスクリーンの間に入る。そして、挨拶と感謝の言葉を述べた後に、ユーアーデッド。一息ためるでもなく、力むわけでもない、あまりにも滑らかな彼の言い様は、言葉のままを身体で感じられる妙なリアリティを持っていて、これからはじまる未知の世界へと、全身を想像以上の力で引き込んでいった。そんな合言葉の直後に始まる“Theme”の鐘の音は、仏壇の前で合掌する前に鳴らす、りん(鈴)のような響きだった。音が聴こえた瞬間に、ある種の安らぎと、ある種の興奮が体内で入り混じり、ああ、死んでたんだ……と実感した。

『You’re Dead!』によって、Flying Lotusの音楽と世界観は格段に深化した。これまでの4作を経て辿り着くべき境地ではあったが、いざ辿り着いた彼の姿を眺め、その世界観に浸っていると、何とも言われぬ感慨を覚える。いまでもライヴの中で使われる『Cosmogramma』や『Until The Quiet Comes』の楽曲たちは、彼が死後の世界へとアクセスする方法のひとつとして用いた“ジャズ”によって、従来とは異なるフィーリングに変化した。それがリズムなのか、リヴァーブなのか、ライヴミックスの仕方なのかはよくわからないが、Schoolboy Qの“Collard Greens”と共存するようなヒップホップとしてのビートミュージックではなくなった。いまの彼のビートミュージックは、マントラとしてのジャズだ。

そして、Flying Lotusは、ライヴによって輪廻転生を描く。逝って、還ってくる、その流れの中では、ステージ上のFlying Lotusは、様々なマントラをテンポよくシャッフルしながら満員のオーディエンスをぐいぐいと深淵の世界へと誘っていく、死後の世界からやってきた案内人として存在するのだ。“Zodiac Shit”の際にスクリーンに映し出される、神あるいは仏が様々な動物に変身するアニメーションも、『You’re Dead!』の境地ではアニメーションの本来の意味が強調されて、以前とは異なる見え方になる。途中の、坂本龍一の“Rain”をサンプリングしたビートはAustin Peraltaへ捧げるマントラで、ThudercatがAustin Peraltaへのメッセージソングに“El Mar Mediterrani”をサンプリングして使ったのと同じ手法だ。“Dead Man’s Tetris”では、Flying Lotusがラッパーへと生まれ変わった姿であるCaptain Murphyが、J DillaやFreddie Mercuryの名を呼ぶ。フィナーレの“Never Catch Me”の途中には、“Pass The Shit”よってDJ Rashadも現れた。皆、駕籠真太郎が『You’re Dead!』のアートワークに描いたFlying Lotusをモチーフにした仏のもとへと行く道すがら、輪廻の途中にいた。最後には、Flying Lotusの“The Protest”によって現世とされている世界へ戻ってくることができたが、再会の喜びと、再び遠ざかったことによる悲しみが、複雑に残ってしまった。いや、ライヴは確かに素晴らしかった。100%ポジティヴになって帰路につけるライヴばかりが素晴らしいライヴではないということだ。

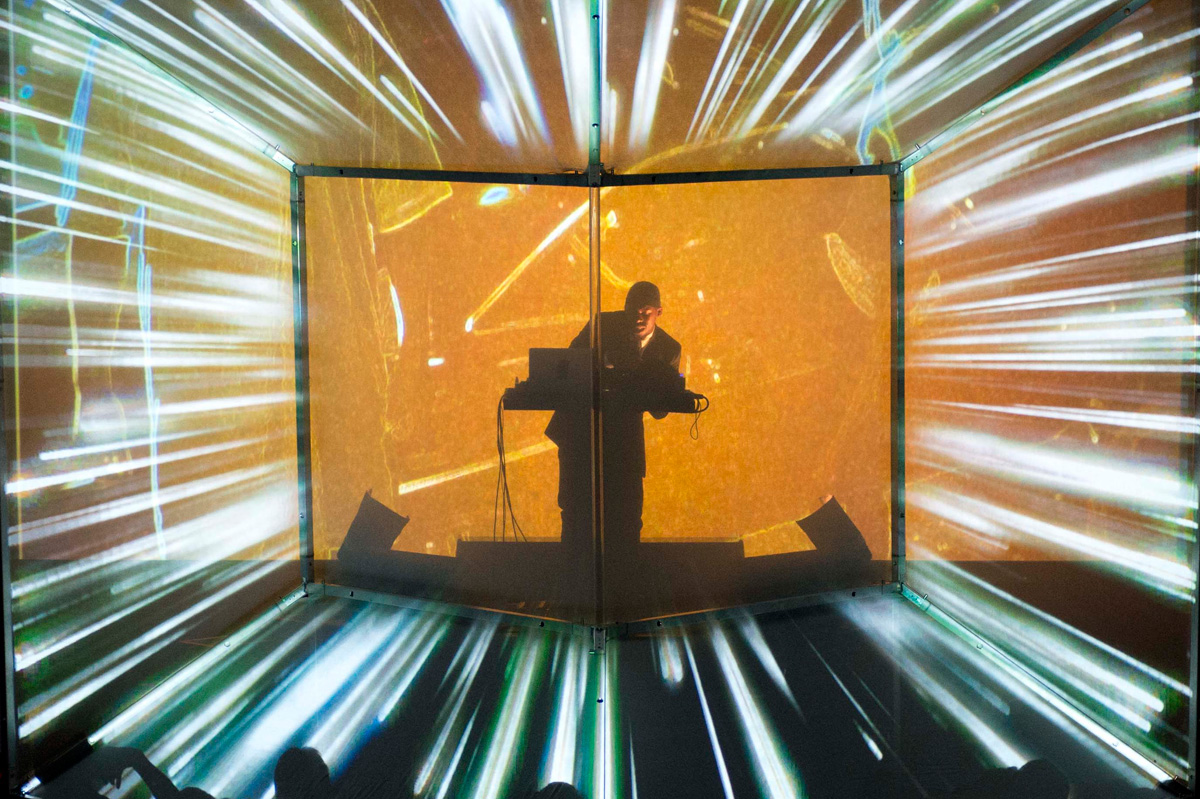

それはそうと、進化したLayer3は素晴らしかった。Layer3というのは、2枚のスクリーンでFlying Lotusを挟み、そのスクリーンに前後から映像を映し出して、Flying Lotusが映像の中に入り込んでいるように見せる、オリジナルの演出システムのことだ。また、今回のツアーからは、前面のスクリーンが平面からくぼみをつけた立体に進化して(なんとも言えない形なので、ライヴ写真を参照してほしい)、Flying Lotusがキューブの中でプレイをしているように見えて、かつオーディエンスもより映像に引き込まれるような錯覚を感じることができるようになっている。映像の流れはプログラミングではなく、毎公演、このLayer3のシステムをFlying Lotusと共同で作ったStrangeloopとTimeboyがひとつずつスクリーンを担当する形で、Flying Lotusのライヴパフォーマンスにあわせて即興で映像を出している。要するに、Flying Lotusのサウンドのパフォーマンスをとっても、StrangeloopとTimeboyのヴィジュアルのパフォーマンスをとっても、同じライヴは2度と無いということだ。とまぁ、僕の説明はこのぐらいにして、詳しい話は、発案、制作、リアルタイムの操作というLayer3の全てに関わっている2人、StrangeloopことDavid Wexlerと、TimeboyことJohn Kingに訊いていこう。

text & interview by Hiromi Matsubara

photo by Masanori Naruse

David Wexler & John King

Interview

ショーがいかに”ライブ”になれるかを考える。そこが特別なんだよ。

John King aka Timeboy

やろうと思えば機械に任せて、ショーをプログラムすることはできるんだけど、それではエンジョイできない。

David Wexler aka Strangeloop

――ではまず、経歴や普段はどういうプロジェクトをしているのかなど、自己紹介していただけますか。Layer3以外でのあなた方の活動も日本に紹介したいので。

David Wexler aka Strangeloop(以下David):Flying Lotusとのプロジェクト以外でってことだよね?

――そうです。

John King aka Timeboy(以下John):じゃあデイヴから(笑)。

David:わかった(笑)。俺はDavid Waxler。Strangeloopっていう名前でアート活動をしてる。ヴィジュアルアートも音楽もやってて、2007年からFlying Lotusのレーベルの〈Brainfeeder〉に所属してるんだ。基本的にヴィジュアルショーをいくつもやっていて、これまでにはErykah BaduやSkrillexのショーのヴィジュアルを担当したこともあるし、The Glitch MobやKoan Sound、Wolfgang Gartnerのような沢山のアーティストのミュージック・ビデオを作ったりもしてる。イメージを作るのは本当に楽しいから、ヴィジュアルショーをやるのはもちろん大好きだし、ショートフィルムを作るのも好きだね。グラフィックノベルも作る。とにかくヴィジュアル関係のものは全て作るし、興味があるんだ。後は、〈Brainfeeder〉から音楽もリリースしてる。でも主に時間を費やすのはやっぱりヴィジュアルショー。そのいくつかはジョンとやっていて、Flying Lotusのショーでも、それ以外のショーでもとても良いパートナーシップが築けてる。お互いそれぞれにはない良い要素を持ち寄って、素晴らしいコラボレーションを実現することが出来るんだ。でもやっぱり一番力を入れてるのはFlying Lotusのショーかな。長い事やってる分、進化するんだよね。

――一番最初に手掛けたショーは誰のショーでした?

David:最初か……(笑)。LAで開催された最初の〈Brainfeeder〉のレーベルイベントだな。Flying LotusやSamiyam、Ras Gといったアーティストがいたよ。

John:って、噂をしてたら見て! Flying Lotusから電話がかかってきた(笑)。インタビューの後かけなおそう(笑)。

David:ははは(笑)。あのショーで、ヴィジュアル・アートにさらにのめり込むようになったんだ。あれは……2007年だったと思う。Flying Lotusのことは、その前から知ってたんだけどね。大学の時に友達になったから。10年以上も前の話だけど、サンフランシスコで同じ映像の学校に通ってたんだ。そういう以前からの関係もあって、俺たちが作る音楽や映像はシネマティックになるんだよ。待って、今度は俺に電話がかかってきた(Flying Lotusから。ジョンが出なかったためだろう)。

John:デイヴ出ろよ(笑)。お前が話してる間に俺が自己紹介しとくからさ(笑)。(デイヴが電話に出たのを確認して)オーケー、じゃあ俺の番な(笑)。俺はTimeboyっていうアーティスト名で活動してて、俺も色んなことをやってる。実は、ヴィジュアル・アートでの活動よりも音楽活動の方が長いんだ。今はヴィジュアル・アートの方がメインになってるけどね。デイヴとやる作業も、ヴィジュアルを作る作業も楽しくてさ。自分の今までのバックグラウンドは音楽ではあるけど、ヴィジュアル・アートでキャリアを築くことができてるなんて、自分にとっても良いサプライズだしクールだと思う。サウンド・エンジニアリングとプロデュースの学校に通ってたから、音楽はもう何年もやってきたんだ。アルバムをリリースしたこともあるし、今でもヴィジュアルを作る間に音楽を作ったりしてる。今はヴィジュアル・アートの活動を通して色々なアーティストとコラボできてるからすごく楽しい。デイヴが協力してくれるおかげでもあるし、Flying Lotusを始めとする〈Brainfeeder〉の仲間は本当に素晴らしいアーティストばかりなんだ。あとは……去年の夏はKendrick Lamarのショーのデザインをやった。あれはクールだったな。Princeのショーのデザインも手掛けたことがあるんだ。クレイジーだよね(笑)。ってわけで、今は主にヴィジュアル・プロジェクトにフォーカスを置いてる。人のショーをデザインしつつ、その合間で自分の活動をする。そんな感じかな。ヴィジュアルと音楽の二つが自分の人生のメインなんだ。

――どんな音楽をリリースしていたのですか?

John:『Vox』っていうアルバムをリリースしてるんだ。あとはSoundcloudでリリースしてるから聴いてみて。音楽は結構継続してリリースしてるんだ。伝統的じゃない方法でリリースする方がユニークかなと思って、小出しにしてるんだ。

――音楽活動とヴィジュアル制作の活動に違いは感じますか?

John:それ、自分でもすっごく考えたんだよね。でも結果的に、この2つは、同じ物が持っている2つの側面なんだなってことに気づいた。音楽とヴィジュアルは同じ世界に存在しているものだと思う。音楽を聴く時は、特に目を閉じて聴いている時は必ずランドスケープが見えてくる。世界やイメージが見えてくるんだ。逆も同じで、ヴィジュアルを見ていると頭に曲が流れ始める。自分にとっては、その2つは完全に繋がってるんだ。全く同じものなんだよ。だから、甲乙はつけられないんだよね。

――バックスクリーン、Flying Lotusが演奏をするミドルゾーン、フロントスクリーン、という3つのディメンションでライヴパフォーマンスを見せようというアイディアはどのようにして生まれたのですか?

David:Flying Lotusが『Until the Quiet Comes』のために、新しいタイプのショーをやりたいと思い始めてから、色々皆で話し合ったんだ。多分最初のアイディアはFlying Lotusが持ってきたもので、半透明で漂うようなイメージを色々考えて、色々な場所にそのイメージを映し出して試してみてた。だから最初は、主にFlying Lotusとジョンと俺のアイディアのコラボレーションで生まれたものだったんだ。でも最初のアイディアから、何年かかけてどんどん進化していったけどね。それは未だに改善、進化しているし、新しいヴァージョンでは、フロントがハイパーキューブの幾何学的なものになってる。その点では、ジョンがすごく頑張ってくれたんだ。未だにツアーする度に進化を続けてるよ。このプロジェクトに完成形はないんだ。常にプロセスの途中で、どんどん進化していく。このプロジェクトは、展開を続けて行くんだ。

John:凄くクールだと思わない? ショーは何も書かれていないキャンバスみたいなもので、常に可能性がある。そのキャンバス上で、常に何かを発展させて、色々なことを試すことが出来るんだ。このショーの最初のヴァージョン、Layer3の時と同じ。Layer3の時は、始めてから1年かかってやっとグルーヴを掴んだからね。1年経って、やっとしっくりくるものが出来たんだ。ツアーが始まる前に全てを作ってしまうヴィジュアル・アーティストも多いと思う。でも俺たちは、ツアーが始まってからもプロセスの途中なんだ。ショーがいかに”ライブ”になれるかを考える。そこが特別なんだよ。

――映像作品やヴィジュアル作品でインスパイアされたものはありましたか?

David:流れの多くに関しては、映画に影響を受けてるよ。現実からトリップするようなあの流れ。例えば『2001年宇宙の旅(2001: A Space Odyssey)』のような進み方だね。あの映画に出てくる宇宙飛行士が通る光のトンネル、“スターゲート・シークエンス(stargate sequence:Youtubeで検索すると見れます)”とかね。Layer3の最初の方では、手始めにあのシークエンスをどうやってショーに反映させるかを話し合った。現実から他の空間へ連れて行かれるような内容が多いね。ショーのほとんどがそうだと思う。でもそういった内容の中でも俺たちが他と違うのは、自然からもインスピレーションを受けていること。よりオーガニックなイメージを、ショーに取り入れようとしているんだ。しばらく見ていると、それがコンピューターで作られたものではなくて、命のある生き物に見える、みたいな。それ自体がショーの一部となって動いている、みたいな感じかな。

John:その通り。俺たち自身がいつもライブで映像をやってる、っていうのもそれに影響してるんだ。俺たちは、Flying Lotusのショーにあわせてリアルタイムで映像の内容を決めているからね。だから、その命あるものの動きは、本物の人間によって作られてるんだ。だからより命が吹き込まれるんだよ。俺たちがリアルタイムでFlying Lotusとシンクロしてそれを作ってるから、より“ライブ”になるのさ。ショーの流れに合わせて変化させるし、読めない部分に何の映像をもってくるかをあらかじめ決めたりはしないんだ。それが全てのショーを一夜限りのものにするんだ。Flying Lotusのショーで、同じ内容ものもはひとつもない。Flying Lotusはたまに、それまでに一度もプレイしたことのないものをプレイしたりもするしね。その度に、俺とデイヴも即興で何かをやらないといけない。その”ライブ感”が映像に映し出されたものを、本当に生きているように見せてるんだと思うよ。

――いまシンクロの話が出ましたが、おふたりはFlying Lotusのライヴパフォーマンスを“テレパシック”に理解して、リアルタイムで映像を出しているそうですが、映像を切り替えるタイミングは何で計っているんですか? 先ほどジョンはあらかじめ決めないと仰ってましたが、曲によっては、その曲のイメージに合わせて作ったヴィジュアルもありますよね?

David:パックみたいなものはあるけどね。色々なビデオクリップのセレクションがあるんだ。でも大事なのは、それをどこで使うか。その時にかかっている音楽に反応することが大切なんだ。ジョンが言ったように、ライブに何が起こるかは全く読めない。何回もやってるから、このトラックにはこのイメージが合う、みたいなのは段々わかってきたけど、どこで何を使うかは毎回変わるんだ。ショーの前に「今日はこれを試してみよう」と話たり、ライブ中に2人で叫び合いながら「よし! 次はこのクリップでいこうぜ!」なんて話したりしてるよ(笑)。

John:使おうと決めた映像を出すまで2人でカウントダウンする瞬間が特に大好きなんだなぁ(笑)。隣にデイヴがいて、「準備はいいか? ワン、ツー……1,2,3,4!!」っていうあの瞬間(笑)。で、ドーン!と出す。「ごめん、俺間違えた! やり直そう。次はお前がやってくれ!」とかいうこともあるよね(笑)。

David:楽しいよな(笑)。もちろん、やろうと思えば機械に任せて、ショーをプログラムすることはできるんだけど、それではエンジョイできない。ライブだからこそ、俺らも、オーディエンスも楽しめるんだ。俺たちが失敗する可能性だってあるわけだからね(笑)。何かがおかしくなることもあるかもしれない。実は、そこがすごく大切なんだと俺は思うんだ。皆がひとつになれるから。だから俺はライブのヴィジュアルに惹かれるんだ。Flying Lotusのショーのように、目の前で起こっていることにリアルタイムで合わせて何かを作るっていうのは、すごく面白いフォームだと思う。エナジーやヴァイブが、そのままスクリーンに映し出されるからね。

John:面白くもあり、変な感じもするね。Flying Lotusのショーに関して言えば、後ろだけじゃなくFlying Lotusの前にもスクリーンがあるから、ヴィジュアルが優先されてると思う人も多いと思う。それってちょっと変わってるよね。普通はアーティストがスクリーンの前に立って、ヴィジュアルはその後ろにあるものなのに。すごく斬新だと思う。映像でFlying Lotusが見えない時さえあるし、すごくユニークなんだ。

――今回のツアーに併せて、フロントのスクリーンを平面からキューブ型の立体にした経緯を教えてください。

John:あのアイディアは……最初に話した日のことを覚えてるよ。7月にサンディエゴの『コミコン・インターナショナル(Comic-Con International)』(サンディエゴで開催される漫画やSF映画など大衆文化に関するコンベンション)にいる時で、デイヴと俺はショーのために何が出来るか色々なアイディアを考えてたんだ。で、その中でも具体的だったアイディアのひとつが、ハイパーキューブのデザインだった。で、Flying Lotusがその図を見て、すごく共感して気に入ったんだ。Layer3に見えるけど、Layer3に見えないところが良かったらしい(笑)。正直それまでは、あまり現在の方向性に行くことははっきり考えてなかったんだけど、彼が共感した時にFlying Lotusの次のショーのイメージがもっと濃くなってきたんだ。全く新しいことをやるのは未知の世界だったけど、「あと数ヶ月あるし、新しいことをやってみようぜ!」って話になった。Flying Lotusのショーで最も重要なのは内容そのものだからね。最初のアイディアは、フロントプロジェクター、両サイドのプロジェクター、そして背面のプロジェクター全てにキューブを映し出して、その中にFlying Lotusがいるっていうのを考えてたんだけど、それは技術的に実現するのが難しかった。ツアーではステージのサイズが限られているし、それを全て映し出すのは不可能だったんだ。そのアイディアに関してデイヴと話したのを覚えてるよ。その会話をするにつれて、段々いまのデザインの形が見えてきて、そのまま進めることにしたんだ。それをキャンバス上でどう形にするかに関しては、デイヴが頑張ってくれたんだ。

David:キューブ型っていうのはすごくシンプルで、他の沢山のヴィジュアル・ショーで使われてきてると思う。だけど俺たちにはそれを全然違うものにしたかったし、ハイパーキューブを使うことによって自分たちの可能性を広げたかったんだ。人が映像の中にダイブ出来そうなものを作りたいっていうのはずっと頭にあったね。文字通りそれを実際にやっちゃう人がいるんじゃないかって心配してたんだけど……(笑)。

John:それが、実際にあったんだよ(笑)。

David:トロントでショーをやったときに1人、何て言うか……興奮しすぎちゃった観客がいたんだよな(笑)。

John:そうそう(笑)。

David:興奮し過ぎてて、ステージの中に飛び込もうとしたんだ。マジでキューブの中に走り込もうとしてた。誰にとっても良くないことだけど、特にメインのFlying Lotusにはちょっと迷惑だったと思う(笑)。俺たちもスクリーンを壊されたら困るし(笑)。でも同時に興奮したよ。俺たちの作品が、それだけ人を引き込めたってことだからね(笑)。

John:ははは(笑)。彼が何を考えてたのか凄く気になるね。ブラックホールにでも飛び込んでるつもりだったのかな(笑)。

――どんどん進化していくということは、一度ツアーを見逃すと以前のヴァージョンのショーは二度と見れないということですか?

David:Layer3のショーを今でもやることはあるけどね。ステージのサイズによるんだ。それによって、ハイパーキューブをやるか、Layer3のショーをやるかを決める。どちらも大好きだし、それを基盤にしながらも、前回とは違うことをやろうと試みてる。同じショーを繰り返したくはないからさ。だからツアーの終わりの方になると、内容がより濃いものになっていくんだよ。その一部は、駕籠真太郎の作品。

John:駕籠真太郎の作品は、自分たちが使った作品の中でも一番象徴的なものかもしれないな。見事に俺たちの作品にマッチしたし、本当にパーフェクトだった。

David:もとの作品があんなに美しいから、あれをアニメーションにして映し出すのは難しくなかったね。ジョンと俺で作った、あのスカルがスクリーンから出てくるところは凄く人気があるんだ。Scott Paganoや駕籠真太郎、Beepleみたいな素晴らしいアニメーター達と一緒にショーで共演出来るのは本当にラッキーだと思ってる。

――おふたりは『You’re Dead!』の世界観をどのように見ていますか? サウンド面や駕籠真太郎によるヴィジュアル面なども含めて教えてください。

David:Flying Lotusが最初にアルバムタイトルを言ってきた時、“マジ!?”って思ったね(笑)。ジョークなのか、シリアスなのかもわからなかったし、俺たちの大親友、Austin Peraltaが亡くなった後だったから、“それを意味してるのかな?”とも思った。俺自身はもちろん、あの出来事はLAの音楽コミュニティにいる全ての人にとって衝撃的だったからさ。で、Flying Lotusがアートワークを見せてくれた時、あともちろん音源を聴いた時もだけど、この作品は色々な側面をもったアルバムなんだなということがわかったんだ。ただのジョークだけでもないし、真面目すぎるだけの作品でもないし、全てが混ざった複雑なフィーリングが映し出された作品だったんだ。駕籠真太郎の作品は、その全てを上手くまとめているなと思った。俺は、Flying Lotusがアルバムを出す時は、その全ての側面を理解しようと何度も作品を聴くんだ。一度聴いただけではわからない面が沢山あるからね。

John:その通り。

David:そのアルバムの内容をしっかりと理解するようにしてる。『You’re Dead!』は、そんな俺からするとこれまでの中で一番パワフルなアルバムだと思うよ。

John:俺も同じ意見だね。1番インパクトが強いアルバムだと思う。最初にタイトルを聞いた時からそう思った。アルバムが完成する1年半前くらいから、ニューアルバムの話は聞いてたんだ。ヨーロッパをツアーしてる時だったかな。だからデイヴと俺は、彼がまだアルバムを作っている時点で少しずつアイディアを考えることができた。あれはラッキーだった。彼のアイディアを最初に聞いていたから、アルバムが完成するまでにどんどん変わって進化していくのを見るのはすごく興味深かったね。デイヴはわからないけど、俺にとってはこのアルバムの制作過程が1番長かったから、個人的に凄く繋がりを感じるんだ。だからインパクトが強いと感じるのかも。人生についてより深く考えさせられるよ。実際ここ半年、ずっと人生について考えてたんだ。なんで俺は最近、こんなに死や死後の世界のことを考えてるんだろうって。死んだら何を見るのか、人生にはどんな意味があるのか。友達が作るものからそこまで考えさせられるなんて、すごく面白いよね。

――話を聞いていると、皆さんは想像以上に繋がりが深いんですね。アーティストとしても、友人としても。

John:デイヴは俺にとってソウル・ブラザーなんだ。彼は俺の人生を変えてくれた。ここにいるこの男が、俺の人生を変えたんだよ。彼がいなければ、ここに座ってインタヴューなんて受けてないだろうな。デイヴ、どう思う? 自分が誰かのそんな存在だなんて(笑)。

David:ははは(笑)。友達とインスパイアし合うきっかけをシェアすることが出来てるのは最高だと思う。友達から学べて、自分が気にかけている人と一緒に自分や何かを進化させ続けることが出来るのは本当に嬉しい。インスパイアしてくれる人が周りにいて、互いに刺激を与え合う。それが全てだね。すごく幸せだよ。

――では、Flying Lotusの楽曲の中で1番お気に入りのトラックを教えてください。

David:うーん……。

John:じゃあ俺が先に答えるよ。『Cosmogramma』が俺のお気に入り。あのアルバムは、死ぬまで聞き続けられるよ。

――死ぬまでですか。それは何故にですか?

John:彼が使うサウンプルが凄くユニークだし、彼のドラムグルーヴのプログラムの仕方は俺にとって常に興味深いんだ。ベースやドラムキックがオフになったりオンになったり、常に驚かされる。このアルバムでの彼のサンプルのチョイスは、なんか催眠的なんだよね。わからないけど、グルーヴが揺れてるというか……あの曲に合わせてヴィジュアルを映し出すのが大好きなんだ。Lil Fuchsっていうアーティストがアニメーションを手掛けてる『Zodiac Animals』っていうミュージックビデオ知ってる?(実際にFlying Lotusの“Zodiac Shit”のミュージックビデオにもなっている作品のこと)彼の作品の内容がFlying Lotusのトラックにピッタリで。だから、そのビデオをいつも使ってるんだ。彼の作品って、本当にパーフェクトでカッコいいんだよ。話がズレたけど、俺のお気に入りは『Cosmogramma』だね。さっき言ったミュージックビデオは是非チェックしてみて!

――デイヴはどうですか?

David:本当に難しいよ。彼はそれぞれのレコードで様々な世界を創り出してるし、俺はその全てが好きだからね。どれを聴きたいかは、その時のムードによるんだ。でもいま答えるなら、新しいレコード(『You’re Dead!』)かな。現在が映し出された作品だからさ。もし彼がまた新しいレコードを出したら、答えはそのレコードに変わるかもしれないけど(笑)。いまは、"Coronus, the Terminator"がお気に入り。

John:ああ、あのトラック? あれ最高だよな。

David:彼が今まで作ってきた音楽の要素が凝縮されたトラックだと思う。にもかかわらず、複雑じゃなくてシンプルなところが良いんだ。サウンドの全てを詰め込もうと無理してる感じがしないよ。このトラックでのNicole Randaも天才的だし、聴く度に、この曲に隠された様々な感情を新しく発見することが出来る。でも、彼の作品全てが美しくてユニークで、独特な世界観を持ってると思うから、選ぶのはすごく難しいよ。

John:ライブで"Coronus, the Terminator"をやるのは、マジで最高なんだ。あのトラックってすごくミニマルなんだよね。ミニマルだからこそ、彼もステージで色々なことが出来るし、ミニマルなのに遊び心があるトラックなんだ。このトラックをプレイする時のFlying Lotusは、すごく表現に富んでる。この前のショーでは歌ってたしね。俺たちの相互関係が強く出るトラックなんだ。あの曲は、ライブの中でもお気に入りの瞬間だな。

――そういったFlying LotusのサウンドとLayer3のために新たに作られたヴィジュアルとの関係性はどういった部分にありますか?

David:音楽のムードとフィーリングが、ヴィジュアルを通してさらに呼び起こされるんだ。もちろん事前にも何をするかを話し合ったりはするけど、ほとんどはパフォーマンスの間で音を聴いて、何がその瞬間に合うかをその時に判断して出してる。それぞれのトラックが違ったリズムやペースがあるし、合うもの、合わないものがある。ライブの時にサウンドを聴いて、その曲に合うとわかっている映像の中から1番ベストなものを選んで出して行くんだよ。その時に起こっていることを、1番的確に表現出来るものをね。サウンドって形があるし科学的だから、色々なヴィジュアライズの仕方がある。アーティスティックでありながらも数学的な部分もあって、音を聴いてると、そのパターンが見えてくる。俺たちは様々なフォームに影響を受けているから、その中から1番その時のムードやフィーリングを表現出来るものを見つけていくんだ。色々な表現方法にオープンだと、その分より的確なものを選ぶ力がつくと思う。そうすることで、オーディエンスが曲とより深い繋がりを持てると思うんだ。

John:デイヴも同じように感じてるかはわからないけど、俺にとっては、デイヴが言ったことが、いま自分たちがやってるライブ・ヴィジュアルを続けたいと思える1番の理由。凄くサイケデリックな経験で、自分自身もトリップさせられる。自分自身がハッピーになれるんだ。

David:一応言っておくと、トリップとはいってもドラッグとか全然関係ないからね(笑)。そういうのナシでって意味。

John:そうそう。ヴィジュアルを作ってると、自然とそうなるんだよ。これを良い表現と捉えない人もいるかもしれないけど、俺たちを含め、皆ハイになれるし、それがFlying Lotusのショーのユニークな部分のひとつだと思う。

David:俺もその面は良いと思うし、そこまで達することが出来るショーって他になかなかないと思う。もちろんサイケデリックなショーは沢山あると思うけど、それだけっていうショーも多い。でもFlying Lotusのショーはそれだけではなくて、すごくディープだし哲学が隠れてるんだ。

John:それに関して言えば、Amon Tobinのショー(『ISAM Live』)は人生の中で最も刺激的だったショーのひとつだな。

David:俺も同感。

John:悪いイメージのサイケデリックってないんだよね。俺たちがショーで達するあの感じって何て呼べばいいんだろう(笑)?

――良い意味で、サイケデリックはひとつのテーマとして意識されているのですか?

David:サイケデリックは意識してるものではないかな。俺たちが作るものは、そういった世界観を持っていながらも、目に見えない現在のリアリティが反映されているからね。

John:最近のサイケデリックの定義って、間違ったものになってきてると思うんだよね。使われすぎてるっていうか。それで誤解を招くようになってる。

David:俺たちにとってのサイケデリックってちょっと違うんだよ。ただ複雑で、トリップするだけのものを作ろうとしてるわけじゃないんだ。俺たちが作りたいと常に思ってるのは、深い現実を映し出したもの。言葉では表現しきれないものを表現することなんだよね。それが結果的に“サイケデリック”になるとこもあるだろうけど、俺は作品を通してやとうろしていることは、自分自身を表現することなんだ。“サイケデリック”って今では色んな意味があるから、どう説明したらいいのかわからない。でもとにかく、俺は常にハイになりたがってるアーティストではないよ(笑)。

John:それは違うね(笑)。俺たちはただ自分の経験を基に何かを創り出したいだけなんだ。例えば、“夢”とかね。皆が夢見るような世界を形にするのって、すごく面白いんだ。夢を見ることだって現実だし。俺たちの作品って、ドリーミーでもあると思う。

――ヴィジュアルを作る際は何をテーマにすることが多いですか? また、アーティストとして永遠のテーマにしていることがあったら教えてください。

John:例えば……『You’re Dead!』の時はカラーとか……そういうのがテーマだったよな?

David:ヴィジュアル・ショーに関しては、まず音楽のテーマを映し出すっていうのが重要になってくる。だからショーごとに内容も変わるし、その音楽のテーマを表現するためにどんな色を使うか、どんな形を使うかとかにフォーカスを置くんだ。でも俺が個人的にどのショーでも使う傾向があるのは、曇ったような、シナプス(神経細胞間の接合部。一つの神経細胞の軸索末端と、次の神経細胞の樹状突起との間に間隙があり、情報を伝える。 引用:「デジタル大辞泉」)のような形。俺たちのショーには、それが多くみられると思う。どのアートワークにおいても、あのフォームが好きなんだよね。なんていうか、目に見えない全てが繋がっていて、ネットワークを感じるんだ。それはただの想像じゃなくて、現実にそういうネットワークはあるんだと思う。宇宙も世界も全て繋がってるわけだし。そういうものにはインスパイアされるし、そのネットワークは俺たちがよく使ってるモチーフだと思う。ただキューブを映し出すだけじゃなくて、そこから何かを育てていくのが好きなんだ。

John:あと、それぞれのショーにカラーのテーマがあるんだ。『Until The Quiet Comes』では……あれ何て言うんだっけ? 深海の……生物発光だ。クラゲとか魚が、青や紫、緑、赤なんかに光るやつ……だよな、デイヴ?

David:生物発光は色々参考にしたよな。実際Scott Paganoのアニメーションには青や紫が沢山使われてる。海の底にエイリアンがいるみたいな(笑)。『Until The Quiet Comes』ではそれもテーマだった。あと『You’re Dead!』では、特にアルバムのアートワークに、よりシャープなものを使いたかったんだ。よりパンクロックっぽいというか、もっとパンチのあるイメージを作りたかった。このアルバム自体が何かが破裂するようなクオリティを持っていたから、ヴィジュアルにもそれを持たせたくて。駕籠真太郎のアートワークには血や内蔵なんかが使われていて、ホラーっぽいところがあったし、赤や黄色っていう色もコミックっぽくてピッタリだったんだよね。そういう感じで、レコードやショーごとに違うモチーフやカラーを使って、その作品がもつストーリーを表現しようとしてるんだ。

――まだLayerCubedを披露したばかりですが、今後さらなる進化の展望はありますか?

John:いま、まだ披露しきれてないものがあって、来年スペシャルなショーがあるから、そこで披露できたらと思ってるんだ。それを日本でも皆に見てもらえるチャンスがもらえたら最高なんだけどね。今はまだ制作過程。ライブ・アーティストの俺たちにとっては、コンプリートがないんだよね。常に進化してないと、何かを達成してしまってそれだけをやり続けるのはつまらない。まず自分たち自身を楽しませることが大切。同じことをやっていたら、飽きてしまうからね。自分がその瞬間を楽しんでなかったら、それが作品に反映されてしまうし。常に自分たち自身に挑戦してるし、次のレベルのことを常に考えて、自分たちに刺激を与えてくれるものを探してるんだ。音楽においても同じことが言えるかもしれないね。

――スペシャルなショー、楽しみです。今日はありがとうございました。

John:ありがとう!

David:また日本に行けるのを楽しみにしてるよ。